2021.11.16 통계청에서 2020년 주택소유통계를 발표했습니다. 주택소유통계는 통계청에서 개인 및 가구별 주택 소유 현황을 파악해서 주택 관련 정책 수립에 필요한 자료를 제공하기 위해 매년 11월 1일을 기준으로 작성되는 통계입니다.

이 통계 자료에 의하면 2019 → 2020년 사이에 우리나라의 총 주택수는 18,526만호로 2019년에 비해 2.2% 증가하였습니다. 무주택자가 그렇게 많다고 하는데 주택 수는 늘었다고 하니 아이러니한데요. 사실 국토교통부 조사에 의하면 우리나라의 주택보급률은 2008년을 기점으로 이미 100%를 넘어섰으며, 2019년 전국 주택보급률은 104.8%를 기록했다고 합니다.

하지만 주택보급률이 100%를 넘어선 2021년 현재까지도 여전히 내 집 없이 전세나 월세로 살고 있는 사람들이 너무나 많고, 현재 대한민국에 살고 있는 일반 서민이라면 부동산이라는 것에서 자유롭지 못한 것이 현실입니다. 이러한 상황이 발생하는 이유로는 한 가구가 여러 채 주택을 보유한 경우가 많아서 자가보유율이 떨어지기 때문인데요.

이번 포스팅에서는 주택 공급과 보유 현황을 판단할 때 주로 활용되는 3대 지표 주택보급률, 자가보유율, 자가점유율에 대해 알아보고, 2020년 통계청 자료와 국토교통부 발표 자료를 토대로 전국의 주택수요 및 다주택자 현황. 그리고 주거실태 현황과 주택에 대한 인식 변화까지 함께 살펴보도록 하겠습니다.

a. What ? - 주택보급률, 자가점유율, 자가보유율의 의미

# What is '주택보급률'?

# What is '자가점유율'?

# What is '자가보유율'?

b. 2020년 주택소유 통계 결과 (feat. 통계청)

# 개인 기준 주택소유 현황 통계 - 다주택자 현황

# 가구 기준 주택소유 현황 통계

c. 2020년 주거실태조사 결과 (feat. 국토교통부)

# 자가점유율 & 자가보유율

# 지하‧반지하‧옥탑방 거주비율(주거불안 가구수 증가 추세)

# 주택보유의식 변화

# 생애 최초 주택 마련 소요연수 변화

a. What ? - 주택보급률, 자가점유율, 자가보유율의 의미

# What is '주택보급률' ?

- 주택보급률이란 주택 재고가 거주하고 있는 가구 수에 비해 얼마나 부족한지 또는 얼마나 여유가 있는지를 총괄적으로 보여주는 양적 지표를 말합니다.

◆ 주택보급률 계산방법

- 주택보급률은 주택 수를 일반가구 수로 나눈 뒤 1백을 곱한 비율로서, 일반가구수에 대한 주택수의 백분율이 곧 주택보급률이 됩니다.

주택수/일반가구수 × 100 = 주택보급률

· 일반가구수 : 보통가구수 + 비혈연가구 + 1인가구

- 총가구에서 외국인 가구. 집단 거주가구를. 감하거나 보통가구에서 1인가구.비혈연가구를 더하여 산정

· 주택수 : 인구주택총조사결과를 기준으로 빈집을 포함하여 주택수 산정

- 총조사결과가 없는 연도는 당해연도 입주물량을 추계하여 더하고 멸실주택수를 감하여 산정

예를 들어 어느 도시에 1백 가구가 살고 있고, 집이 70채가 있다고 가정한다면 이 동네의 주택보급률을 70%가 됩니다. 하지만 주택보급률은 보급률의 주택수가 실제 거주 가능한 주택 수보다 과다하게 잡히거나, 가구수가 현실보다 적게 측정되었을 가능성이 있기 때문에 실제 주택 재고가 충분한지를 보여주는 데에는 근본적인 한계가 있다는 지적이 꾸준히 제기되고 있습니다. 이러한 한계점을 보완하기 위해 실제로 주택을 누가 갖고 있느냐를 반영해 주는 지표가 바로 자가점유율과 자가보유율입니다. 그럼 자가점유율부터 살펴볼까요?

# What is 자가점유율?

- 자가점유율은 일반가구 중 자신이 소유하고 있는 주택에서 자신이 살고 있는 주택의 비율을 의미합니다.

* 자가보유율과 주택보급률과는 다른 개념임에 유의

예를 들어 주택보급률의 수치가 비슷한 두 지역이라도 자가점유율이 상이할 경우 두 지역 간에 주택을 점유하는 주민들의 주택에 대한 개념이나 사고방식, 외지 거주자의 주거 비율, 다주택자와 전월세 세입자의 비율, 잠재 수요자 등과 같이 각종 거주 형태나 구조에 따른 배분 비율 등을 파악할 수 있는 지표로서 자가점유율이 활용되게 됩니다.

# What is 자가보유율? (=주택소유율)

- 자가보유율은 거주 여부와 관계없이 전체 가구 수 대비 주택을 보유하고 있는 가구의 비율을 뜻하며, 소유한 주택에 직접 거주하고 있는 비율을 의미하는 자가점유율과는 다릅니다.

국토교통부 자료의 자가보유율과 통계청 자료의 주택소유율은 같은 의미라고 할 수 있습니다. (자가보유율=주택소유율)

주택 공급과 보유 현황을 판단할 때 활용되는 3대 지표 주택보급률, 자가점유율, 자가보유율이 가진 정확한 의미에 대해 살펴보았는데 잘 이해가 되셨나요? 그럼 예를 들어 다시 한번 주택보급률, 자가점유율, 자가보유율의 의미를 살펴보겠습니다.

어느 도시에 100만 가구가 있고 주택도 100만 채가 있어 모든 가구가 거주하는 데 어려움이 없다고 가정해 보겠습니다. 100만 가구 중 50만 가구는 집을 보유하고 있고, 그 50만 가구 중 40만 가구는 자신이 보유한 집에 살고 있으며, 집을 보유한 50만 가구 중 25만 가구는 집을 두 채 이상 소유하고 있어서 나머지 50만 가구에 세를 줬다고 한다면 주택보급률은 100%, 자가보유율은 50%, 자가점유율은 40%인 상황이 되는 것입니다.

b. 2020 주택소유 통계 결과 (feat. 통계청)

그럼 이제부터 2021년 11월 20일 통계청이 발표한 2020년 주택소유통계 내용을 통해 현재 대한민국의 주택 소유 현황을 알아보겠습니다. 주택소유통계는 개인과 가구별로 나눠서 통계를 집계합니다.

# 개인 기준 주택소유 현황 통계 - 다주택자 현황

지난해(2020년 11월 기준) 주택수는 2.2% 증가한 총 1,852만 6,000호, 이 전체 주택 중 개인이 소유한 주택수는 1.8% 증가해 1,596만 8,000호로 집계되어 전체 주택수의 86.2%를 차지했습니다. 하지만 개인이 소유한 주택의 비율은 전년 86.5%에 비해 0.3% 줄었으며, 아래 그래프를 보면 매년 개인 소유 주택 비중은 조금씩 줄어들고 있는 것을 확인할 수 있습니다.

지난해(2020년) 주택을 소유한 개인은 전년 대비 2.5% 증가해서 1,469만 7,000명으로 집계되었습니다. 주택소유자 1,469만 7천 명이 소유한 주택수는 1,596만 8천 호이며, 주택을 소유한 사람의 1인당 평균 소유 주택수는 1.09호로 전년과 유사했습니다. 이 중에서 주택을 1채만 소유한 사람은 전체 소유자의 84.2%(1,237만 7천 명)이며, 2건 이상 소유한 사람은 15.8%(232만 명)를 기록했습니다. 이 통계를 보면 주택을 소유한 사람 6명 중 1명은 다주택자인 것을 알 수 있습니다.

주택을 2건 이상 보유하고 있는 개인의 비중이 높은 지역을 살펴보면 제주(20.6%), 세종(19.8%), 충남(18.8%), 낮은 지역은 인천(14.5%), 광주(14.7%), 대구(14.8%)로 나타났습니다.

세컨드 하우스로 제주에 집을 갖고 있는 사람들과, 세종으로 업무지가 이동하였어도 서울이나 대전의 자가를 그대로 소유한 사람들이 많은 점이 원인으로 파악됩니다.

# 가구 기준 주택소유 현황 통계

일반가구 수는 2,092만 7천 가구로 전년 대비 2.9% (58만 4천 가구↑) 증가했습니다.

2,092만 7천 일반가구수 중 주택을 소유한 가구는 1,173만 가구(56.1%)로 집계되어 전년 대비 2.4% (27만 4천 가구↑) 증가했으나, 비율로 보면 전국 주택 소유율은 전년 대비 0.3%포인트 감소하였습니다.

무주택 가구는 919만 7천 가구로 3.5% 증가(43.9%)해 주택을 소유한 가구 수에 비해 더 많이 상승하였습니다.

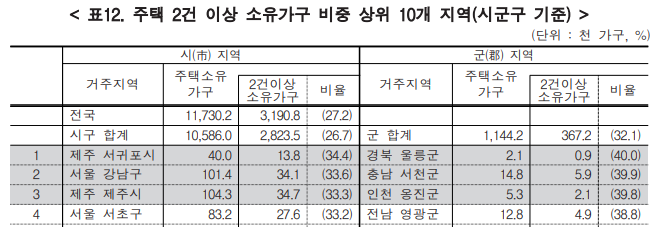

주택을 소유한 1,173만 가구 중 주택 1건 소유자 비율은 84.2%로 전년 대비 0.1%p 증가하였고, 2건 이상을 소유하고 있는 가구는 319만 1천 가구로 27.2%를 차지해 전년 대비로는 0.5%포인트 감소하였습니다.

2건 이상 소유가구는 제주 서귀포시 (34.4%), 서울 강남구(33.6%), 제주 제주시(33.3%) . 서울 서초구(33.3%)순으로 나타났습니다.

주택 소유율을 지역별로 살펴보면 상위 3개 도시는 울산(64.4%), 경남(63.0%), 전남(61.0%) 순이였고, 하위 3개 도시는 서울(48.4%), 대전(52.4%), 세종(52.5%) 순인 것을 확인할 수 있습니다. 가구의 주택소유율은 대전(▽1.2%p), 제주(▽0.6%p), 인천(▽0.6%p), 부산(▽0.5%p) 등 대부분 지역에서 전년대비 감소하였습니다.

울산이 64.4%로 주택 소유율이 가장 높은데, 울산, 경남, 전남은 자가 보유율이 높은 만큼 주택의 변동성이나 등락폭도 적은 편입니다.

주택 소유율 전국 평균치인 56.1%에 못 미치는 지역은 경기, 제주, 세종, 대전, 서울 순으로 주택 소유율이 가장 낮은 도시는 48.4%을 기록한 서울입니다. 최근 집값이 급등한 지역 대부분이 주택 소유율이 낮게 나타난 곳이었지요. 특히 대한민국 전체 인구 중 1/4 이상이 모여있는 반면 주택 소유율이 떨어지는 서울·경기권은 집을 사고자 하는 수요가 그만큼 많을 수밖에 없으므로 앞으로도 주택의 가격 상승 압력이 높을 것으로 예상됩니다.

지금까지 통계청에서 집계한 2020년 주택소유 통계 결과에 대해 살펴보았는데요, 이제는 국토교통부에서 조사한 주거실태조사 결과를 한 번 살펴볼까요?

c. 2020년 주거실태조사 결과 (feat. 국토교통부)

국토교통부가 전국 5만 1500여 가구를 대상으로 조사해 지난 5월(2021년) 공개한 '2020년 주거실태조사'를 통해 앞서 살펴봤던 자가보유율과 자가점유율을 알아보겠습니다.

# 자가점유율 & 자가보유율

자가점유율은 2019년 대비 0.1% 하락한 57.9%로 집계되었습니다. 여전히 일반가구의 절반 가량이 무주택자임을 알 수 있는 수치입니다.

자가점유율은 2016년 56.8%, 2017년 57.7%, 2018년 57.7%, 2019년 58.0% 등 조금씩 오르다가 지난해에는 소폭 하락했습니다.

( ※ 자가점유율 : 일반가구 중 자신이 소유하고 있는 주택에서 자신이 살고 있는 주택의 비율)

일반가구의 자가보유율은 지난해 기준으로 60.6%를 기록했습니다. 2019년 61.2%에 비해 0.6% 포인트 하락한 수치로 2017~2019년 수치와 비교하면 비교적 큰 폭으로 하락한 것이 눈에 띕니다.

( ※ 자가보유율 : 거주 여부와 관계없이 전체 가구 수 대비 주택을 보유하고 있는 가구의 비율)

자가보유율이 하락한 이유는 가구 분화가 빠르게 이뤄지면서 1~2인 가구가 늘어났지만 최근 집값이 크게 올라 주택을 사지 못하고 임대차(전월세)로 거주하는 가구가 늘어났기 때문으로 보입니다. 또한 사람들이 살고 싶어 하는 곳(일자리 공급 등으로 수요가 몰리는 지역, 특히 수도권)에 주택 공급이 충분하지 않은 점도 또 다른 원인으로 분석됩니다.

또한 국토교통부의 주거실태조사에 의하면 최근 청년가구, 신혼부부, 고령층, 소득 하위가구의 주거불안이 더 심화된 것으로 나타나고 있습니다.

신혼부부의 자가보유율과 자가점유율이 모두 50% 이하로 떨어져, 지난해 신혼부부의 자가보유율은 48.5%로 2019년(52.8%) 대비 4.3% 포인트 하락, 같은 기간 자가점유율도 49.3%에서 46.1%로 하락한 것으로 기록되었습니다. 이는 전체 가구의 전년 대비 자가보유·자가점유율 하락폭인 0.6%. 0.1% 보다 훨씬 높은 하락 수치입니다.

# 지하‧반지하‧옥탑방 거주비율 (주거불안 가구수 증가 추세)

일반가구의 지하·반지하·옥탑방 등 비주택에 거주 비율은 2019년 1.3%에서 2020년 1.6%로 늘어났습니다.

비주택 거주 가구 비율 중 청년가구는 2019년(1.9%) 대비 0.1% 포인트 증가한 2.0%, 노인가구는 2019년(1.3%)에서 0.5% 증가한 1.8%, 저소득 가구는 2019년(2.4%) 대비 0.4% 증가한 2.8%를 기록했습니다. 특히, 수도권 지역에서 청년가구 및 소득 하위 가구의 지하·반지하·옥탑방 비율이 각각 3.7%, 6.4%로 수도권 이외 지역에 비해 높은 수준을 보이고 있습니다.

정부에서는 무주택 서민들의 주거안정을 확보하기 위해 노력하고 있다고 하지만 이런 통계를 확인하게 되면 국민들의 주거 여건이 그리 나아지는 것 같지 않아서 씁쓸합니다.

# 주택보유의식 변화

국민들의 주택 보유 열망은 점점 강해져서, 주택보유의식 조사 결과 '내 집이 꼭 필요하다'고 응답한 비율은 국민의 87.7%에 달했습니다. 2019년 84.1%에 비해 3.6%가 증가한 수치입니다.

주택보유의식을 지역별로 살펴보면 수도권은 87.4%, 수도권 외 지역은 88.0%로 나타났습니다.

특성가구별로는 노인가구가 91.2%로 주택보유의식이 가장 높았으며, 신혼부부(89.7%), 소득 하위 가구(82.3%), 청년가구(78.5%) 순으로 나타났습니다.

지역별로 청년가구는 수도권에 거주하는 가구의 주택보유의식이 80.5%로 가장 높았습니다.

내 집 마련이 꼭 필요하다고 응답한 가구의 주택 마련 이유로는 ‘주거안정 목적’이 압도적으로 높았으며, 내 집 마련이 꼭 필요하지 않다고 응답한 가구의 경우는 ‘현재 상황의 여유가 더 중요’하다는 응답이 가장 높았습니다.

‘자산 증식 수단’의 이유로 내 집을 보유해야 한다고 응답한 비율은 8.9%로 전년(7.1%) 대비 1.8%나 상승하였고, 지역별로는 수도권이 9.0%, 수도권 외 지역이 8.8%로 수도권 지역이 더 높게 나타났습니다.

지금까지 주택시장에서 소외되었던 세대라고 할 수 있는 청년가구와 신혼부부가구에서 ‘자산 증식 수단’으로 주택을 보유해야 한다고 응답한 비율이 다른 특성가구에 비해 상대적으로 높아서 10%를 넘긴 점도 눈에 띕니다.

# 생애 최초 주택 마련 소요연수 변화

생애 첫 내 집 마련까지 걸리는 기간도 더 길어졌습니다. 일반가구의 생애최초 주택마련 소요연수는 지난해 7.7년으로 2019(6.9년) 보다 길어졌습니다. 집값이 많이 상승했던 2010년 8.5년을 기록한 뒤 2014년부터 6.9년~7.1년 사이를 오갔는데 지난해 집값이 폭등하면서 큰 폭으로 기간이 늘어났습니다. 생애최초 주택을 마련하는데 소요된 기간을 지역별로 살펴보면 수도권에 거주하는 가구의 소요연수는 8.4년으로 수도권 이외 지역에 거주하는 가구의 평균 소요연수 7.1년 비해 더 긴 것으로 나타났습니다.

이번 포스팅에서는 주택보급률, 자가보유율, 자가점유율의 의미를 알아보았습니다. 매년 발표되는 통계청의 주택수요 통계와 국토교통부의 주택실태조사를 통해 현재 국내의 주택 상황과 변화에 대해서도 함께 살펴보았는데요, 국내의 주택공급률은 이미 100%를 넘긴 상태라고 하지만 여전히 부동산은 대한민국의 가장 큰 화두가 되고 있습니다. 살펴본 통계 자료를 통해 주택공급과 주택보유 현황, 주택에 대한 인식의 변화를 알 수 있었는데, 매년 주택 수는 꾸준히 공급되고 있지만 그에 못지않게 가구수 역시 빠르게 늘고 있기 때문에 가구당 주택보급률과 자가보유율의 증가가 어렵고, 그러다 보니 아직도 무주택자들이 절반을 차지하고 있는 것을 알 수 있습니다. 주택 수를 늘리는 것도 중요하지만 우선 주택의 질을 높이고, 사람들이 살고 싶어하는 곳에 주택을 많이 공급하는 것만이 현재 부동산이 갖고 있는 문제를 해결하고 주거안정성을 높일 수 있는 방안이 될 거라 생각됩니다. 내년에 발표될 통계청과 국토교통부의 자료에서는 조금 더 나아진 주택 현황과 주거 실태를 기대하며 이만 포스팅을 마치겠습니다. 🏠